有能な臣下に支えられた神武東征神話

目次

神武東征神話は、後に神武天皇として即位する「彦火火出見(ひこほほでみ)」を中心とし、主に2名の有能な臣下の活躍によって成功したチャレンジだったと言えます。

東征神話自体の概要はコチラを参照ください。

東征神話を読み解くと、どうしても主人公である「神武」に目が行きがちですが、実は、「臣下の活躍」も大きな見どころになってます。

本エントリでは「神武東征を支えた有能な臣下」として「道臣(みちのおみ)」と「椎根津彦(しいねつひこ)」をご紹介します。

新時代の幕開けを象徴する臣下の活躍

東征神話自体は、

日向にいた「彦火火出見(ひこほほでみ)」が天下統治に最適な地を求めて東征し、幾多の困難・試練を乗り越えて大和の橿原で即位する建国神話。

この東征をめぐっては、神武の祖先神による「神助」の他、「臣下の活躍」も非常に重要な意味を持っています。

とりわけ二人の臣下「道臣(みちおみ)」と「椎根津彦(しいねつひこ)」の活躍は大きく描かれ、この武勇と智略なしには東征の成就は無かったと思います。

「彦火火出見=神武」自体は、天神の子孫という設定上、活躍するのは当たり前ともいえますが、天神系以外の純粋な「人間」が神話の時代に活躍するのは、この両名が最初なわけで。

その意味で、「神の時代」から「人の時代」へ移行した「新時代の幕開け」を「臣下の活躍」が象徴しているとも言えて、彼らこそホントのレジェンドかも。

1.道臣命(みちのおみのみこと)

「大来目(おおくめ)」という最強の戦闘集団を統率する将軍。

天孫降臨を先導した祖先の後を引き継ぎ、東征に際しても陸路の先導役をつとめます。この子孫が後に武門の家として名高い「大伴氏」。有名な歌人である「大伴家持(おおとものやかもち)」が、先祖伝来である「武門の家柄」を誇りとして詠んだ歌もあり。

「道臣」のもとの名は「日臣(ひのおみ)」。「道臣」とは、神武天皇が授けた名前であり、もともとは「日臣」と称してました。

なぜ「道臣」となったのか?

熊野の山で遭難したとき、頭八咫烏を追って軍を率い無事熊野越えを果たした功績によるものです。

神武が熊野で遭難したときに「頭八咫烏(やたがらす)」が先導をするエピソードがあるのですが、その際、この烏を追って軍を率い無事熊野を越えたという訳。「道」案内、ということで「道臣」ですね。

ちなみに、もとの名前である「日臣」は、天孫降臨を先導し「瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)」に随伴した「天忍日命(あめのおしひのみこと)」の名にちなみます。要は「日臣」は「天忍日命」の子孫という訳。

つまり、ご先祖様も日臣自体も、「天孫の先導役」という意味で共通した役割を持たせているのです。ご先祖様は天孫降臨時に「瓊瓊杵(ににぎ)」を、日臣は東征時に「神武」を。よく作られてます。

どんな役割か?

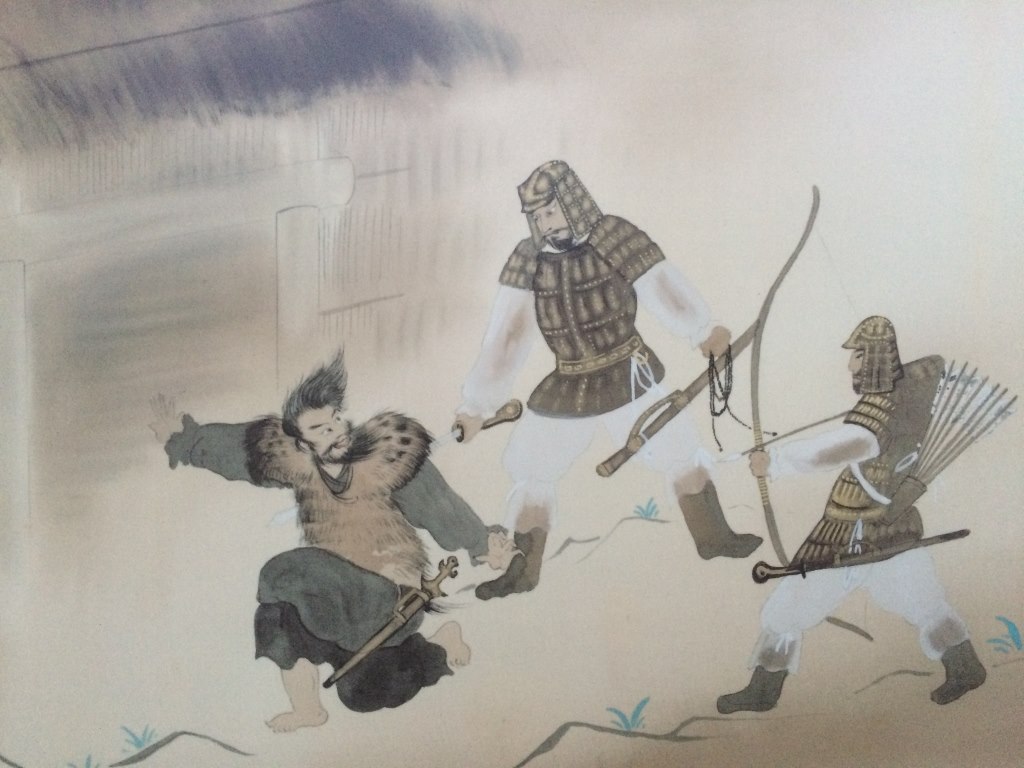

さて、そんな「道臣」ですが、東征神話では、強敵「兄猾(えうかし)」の奸計・謀略を察知し、仕掛けた罠によって逆に圧殺させたり、統率する「来目(くめ=戦闘集団)」を縦横に使いこなして戦いを進めるなど、勇猛にして知略に長けた忠臣として活躍します。

しかも機智・歌才も備え、神武の側近・右腕的存在で描かれていて。言わば、理想的臣下像を具現化している訳ですね。

2.椎根津彦(しいねつひこ)

武将として位置づけられる「道臣」に対して、「椎根津彦」は「文官」の位置づけ。

「武」を代表する「道臣」に対して、椎根津彦は、最初の登場から「文」を代表します。

海路を知る者の先導が「東征」という未知の航海には必須だったことがあり、椎根津彦はその海の情報を全て承知し東征一行を先導する者として登場します。

なぜ「椎根津彦」となったのか?

神武東征神話の最初に登場します。日向を出発した一行が「速吸の門(はやすいのと)」にさしかかった時、小舟を浮かべて魚を釣っている者と出会います。

最初「珍彦(うづひこ)」と名乗りますが、東征軍の船を導く「海導者」として「椎根津彦(しいねつひこ)」の名を神武から賜ります。

どんな役割か?

武器を持って戦うと言った事はなく、だから斬殺などもしません。あくまで知略・策略により、敵の裏をかいて味方の軍を勝利に導く役割。実際、香久山の土を巡っては敵を欺く知略を発揮し勝利へ貢献します。

このように、椎根津彦は、「文官」的立ち位置で、航海を導く知識・敵を欺く知略によって神武の厚い信頼を得て活躍するのです。

まとめ

実際、神武東征神話において、神武がトップダウンで指図して進軍するといったケースはむしろ少ないと思います。

どちらかというと、道臣や椎根津彦のような有能な臣下を使って敵を撃破し東征を成功させる訳で。その意味で、神話が伝えるリーダー像という側面の他、リーダーを支える部下としてどうあるべきかといった所も非常に面白いポイントだと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!