「筑紫日向小戸橘之檍原」とは、黄泉から帰還した伊奘諾尊が、黄泉の穢れを落とすために禊祓をした地。

この禊祓を通じて、日本神話のメインプレイヤーともいうべき、天照大神、月読尊、素戔嗚尊が誕生します。

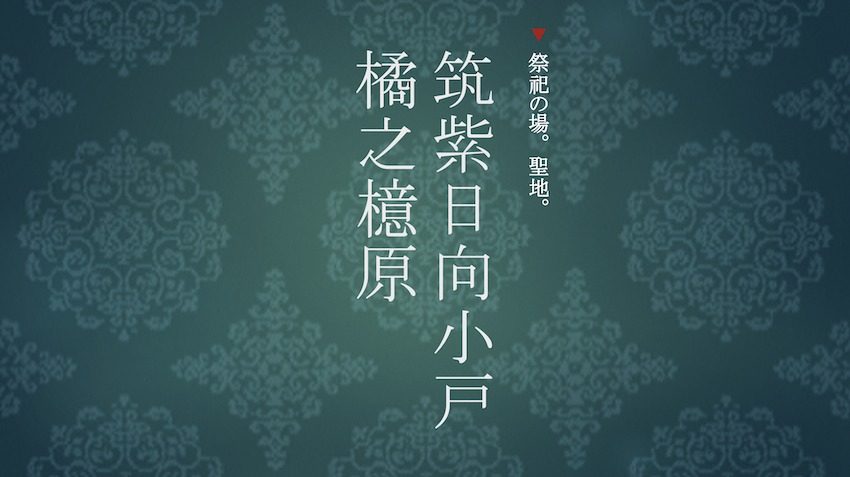

日本神話的には、この地は

祭祀の場、聖地

として位置づけられており、非常に重要な意味を持たせてます。

今回は、そんな「筑紫日向小戸橘之檍原」について、文献学アプローチをもとにどこよりも分かりやすく徹底的に解説します。

- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です

- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です

- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます

- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです

筑紫日向小戸橘之檍原とは?伊奘諾尊が禊祓で三貴子を生んだ聖地「筑紫の日向の小戸の橘の檍原」を徹底解説!

目次

筑紫日向小戸橘之檍原が登場する場面

まずは「筑紫日向小戸橘之檍原」が登場するシーンをチェック。

『日本書紀』神代上 巻1の第五段〔一書6〕に登場。〔一書6〕は、死の世界である「黄泉」を伝える書。

火神「軻遇突智」により焼かれ死んだ伊奘冉尊を追って、黄泉へ行く伊奘諾尊。黄泉で「見るなの禁」を破り伊奘冉の正体を見てしまい、驚き慌てて帰る途中、泉津平坂で絶縁宣言へ。。

その後、登場するのが「筑紫日向小戸橘之檍原」。

以下、その現場。

伊奘諾尊は黄泉から辛うじて逃げ帰り、そこで後悔して「私は今しがた何とも嫌な見る目もひどい穢らわしい所に行ってしまっていたものだ。だから我が身についた穢れを洗い去ろう。」と言い、そこで筑紫の日向の小戸の橘の檍原に至り、禊祓をした。

こういう次第で、身の穢れをすすごうとして、否定的な言いたてをきっぱりとして「上の瀬は流れが速すぎる。下の瀬はゆるやかすぎる。」と言い、そこで中の瀬で濯いだ。これによって神を生んだ。名を八十枉津日神と言う。次にその神の枉っているのを直そうとして神を生んだ。名を神直日神と言う。次に大直日神。

また海の底に沈んで濯いだ。これによって神を生んだ。名を底津少童命と言う。次に底筒男命。また潮の中に潜ってすすいだ。これに因って神を生んだ。名を中津少童命と言う。次に中筒男命。また潮の上に浮いて濯いだ。これに因って神を生んだ。名を表津少童命と言う。次に表筒男命。これらを合わせて九柱の神である。~中略~

そうして後に左の眼を洗った。これによって神を生んだ。名を天照大神と言う。また右の眼を洗った。これに因って神を生んだ。名を月読尊と言う。また鼻を洗った。これに因って神を生んだ。名を素戔嗚尊と言う。合わせて三柱の神である。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 一書第6より一部抜粋)

流れとしては、

- 黄泉の穢れを落とすために禊祓を行う

- 禊祓では、伊奘諾尊は慎重に場所を選んでいる

- 最初に瀬、次に海。いずれも濯ぎにより神が誕生

- 最後に、天照大神、月読尊、素戔嗚尊が誕生する

ポイントは、

死の「穢れ」と対極にある「禊祓」。

その浄化の中で非常に神威の強い神々が誕生、その極みで誕生する超絶な神が三貴子。

てことで、海で濯いだ時に誕生した神は、安曇連が祭る少童命三神や住吉大社の住吉三神。コレ、非常に強い神威を持つ神々です。

そして三貴子は日本神話のメインプレイヤー。中でも、天照大神は高天原の最高神。

日本神話世界のトップに君臨する神が誕生してる訳ですから、この場面、そして「筑紫日向小戸橘之檍原」が持つ意味は非常に重要!

ということで、「筑紫日向小戸橘之檍原」がどういう場面で登場するのか、重要感と合わせてチェックです。

筑紫日向小戸橘之檍原、大事なのはやっぱり「檍原」

登場シーンがチェックできたところで、ココからは、「筑紫日向小戸橘之檍原」がどんな意味を持つのか?、その詳細を読み解きです。

で、

そもそもですが、この

「筑紫日向小戸橘之檍原」

という言葉、

修飾語が多すぎて、よー分からんくない?

筑紫の日向の小戸の橘の檍原て、、、

この、「よー分からんイメージ」を作ってる原因は「修飾語の多さ」。

そう、修飾語の多さ=盛り込みたい想いの強さ、なんで、気持ちは分かるんですが、、、

てことで、まずは要素分解して整理してみます。

コチラ。

筑紫の〜から連なる①~④の修飾語、そして最後の「檍原」。といった構図をチェック。

要は、、

檍原なんだよ

ってこと、これが言いたい。檍の原っぱ。

なので、、まずは「檍原」の意味をチェック。そのうえで、修飾語を一つ一つ解説。まずは中核の意味を捉えましょう。

以下、

「檍原」について、「檍」と「原」について、必要以上に突っ込んでお届け。

1.「檍」の意味

まずは「檍」から。

コレ、国内文献では、平安時代の初め(892年)、僧の昌住が作った日本最古の字書(漢和辞典)『新撰字鏡』に登場。この「木部」のところに、

橿は、檍の別名で、万年木である。(橿、一名檍、万年木) 『新撰字鏡』より

とあり、古代においては、「橿」の別名が「檍」であり、万年木として位置づけられていたことが分かります。万年木とは何万年も生きる木。つまり、不死・永遠の命のイメージを持つ。

一方、海外の漢籍に目を転ずると、中国最古の詩集『詩経』の「山有樞」(唐風)と題する詩の一節に、

山に栲有り、隰に杻有り (『山有樞』より)

※隰=さわ。低くしめった土地

とあり、

さらに、漢の毛萇による注解(毛伝)が「杻は檍なり」と注しています。

つまり、山の木材の「栲(ぬるで、山樗)」に対して、沢(隰、湿地、湖沼)の木材に杻があり、これを「檍」という。

- 山の木材・・・栲(ぬるで、山樗)

- 沢(湿地、湖沼)の木材・・・杻(檍)

てことで、

檍って、湿地帯の木なんす。

コレ、もちろん、「小戸」と密接に関連する言葉ですよね。水と関係する場所、植物が選ばれてる。すべて、禊をコンセプトにした一貫性のある設定。

さらに、

唐の注釈(孔疏)では、この木の葉が億万茂って枯れないことから「万歳」と名付け、さらに「弓・弩(矢や石をバネ仕掛けで射る弓)」の材料にすると説明しています。

以上、古代漢籍文献の説明を総合すると、

「檍(杻)」とは、

- 湿地あるいは湖沼に生える

- 葉を繁茂させて枯れないことから「万年木」「万歳」という異名をもっている

- 幹はまっすぐではなく、枝も強くしなる性質を持つため、弓や弩に使う

という木であることが分かります。

「檍」、、なんとなく使われてる訳ではなく、徹底的に選び抜かれてる言葉だってことが分かりますよね。日本神話編纂チームの知的レベルがハンパない、、、

その上で、以下、日本神話的な意味を補足解説。

2点。

① 「檍」は万年木。つまり、不死・永遠の命→パワーの永続性を意味

「檍」は、万年木。「万年」てことは、永遠性(永遠の命、不死にもつながる)の意味を持つ木、ってこと。転じて、パワーの永続性、と言う意味も。そのための「檍」。

② 「檍」は、破魔矢・魔除けのように、邪や魔を撃退する(祓う)

「檍」は、弓・弩の材料として使われていた。弓は、武器=軍事力の象徴である一方で、魔除けの道具としての意味あり。神社の「破魔矢」が代表的な例。魔除け、邪や魔を撃退する(祓う)意味。

つまり、黄泉の穢れを除去する(撃退する)禊祓いに相応しい場所としての意味を持たせてる。そのための「檍」。

以上の①と②を合わせて、

「檍」には、魔や邪を撃退するパワーの永続性、なんなら、未来永劫この地は魔除けパワースポットである、って意味を込めている

って、この時点でムキムキな感じが出てます、、いや、だって、禊祓の地、三貴神誕生の地ですから!!!

続けて「原」!

2.「原」の意味

コチラも2つ。

① 「原」は、天子の住む宮都を造営できる広大かつ尊い場所

原は、平らで広大な土地のこと。天子の住む宮都を造営できる広大な原っぱ。天武天皇即位の「飛鳥浄御原宮」、その後の「藤原宮」など、古代、原には宮を造営。「高天原」も同様の考え方。

つまり、天子が政治を行うのに相応しい非常に尊い場所、それが原。

② 「檍原」は「橿原」に繋がる聖地

日本神話的に、天照大神誕生の地が檍原であり、神武天皇即位の地が橿原となってます。

- 天照大神誕生の地=檍原

- 神武天皇即位(誕生)の地=橿原

コレ、つまり、日本建国、天皇即位の地である「橿原」は、そのルーツが「檍原」ってことで、、、これはきっと偶然じゃないよ~♪これにより、天皇即位の正統性や権威付けが強められるようになってます。コレ、超重要事項。

以上、1、2を合わせて、神話的に整理すると、、

「檍原」とは、魔や邪を撃退する永続的なパワーを持つ広く尊い場所であり、橿原での日本建国、天皇即位のルーツとなる場所である。

てことで、、、どんだけ盛り込んでますのん。。。

でも、やっぱり、、、

檍原なんだよ。

要はソコ。しっかり押さえていただいた上で、以下、修飾語含めて全体の解説をお届けします。

筑紫日向小戸橘之檍原とは「祭祀の場」

「檍原」の中核的な意味が理解できたところで、ココからは修飾語含めた全体の意味をチェック。

全体のコンセプト的なところで、最初にまとめておくと、、、「筑紫日向小戸橘之檍原」は、

祭祀の場。聖地。

コレ。

伊奘諾尊が禊祓いをするわけなので。「祭祀」というキーワードは絶対に外すことはできません。

で、ココでの「祭祀の場」的な要件は、

- 日の出の方角に直接向いてる事

- 常緑&万年木の生える「原」である事

- 浄化用の水(淡水、海水)と流れがある事

の3つに集約されます。実はそのための修飾語になってるんです。

まずは、①~④の修飾語を確認。

①筑紫(国)=九州は、天祖誕生の地&天孫降臨の地

「筑紫」は、そもそもは、国生みで誕生した「大八洲国」の一つとして登場。

はじめ「洲」として誕生しながら、八つの洲で一括化され「大八洲国」という「国」になった経緯あり。これにより、自動的に、その元々の構成要素であった八つの洲も、国と呼ばれるのに相応しい状態になってる。

なので、ここでは「筑紫」としか書いてないのですが、内容としては、「筑紫国」であり「筑紫国の~」「筑紫国にある~」といった意味になります。

で、大事なのは

なんで筑紫なの?

ってことで。コレ、考えられる理由としては、

「天祖・天照大神が誕生した地」と「天孫が降臨し統治を開始した地」を同じにするため。そのための仕掛けとして筑紫が設定されてるから。

『日本書紀』第五段〔一書6〕で、天照大神が誕生するのが筑紫(の「檍原」)。一方、『日本書紀』第九段で天孫降臨するのも筑紫。

つまり、「天祖である天照大神が誕生した地」と「天孫が降臨し統治を開始した地」が同じ設定になってるんす、。

天孫にとっては、初めて降臨する地、なんだけど、実は、天祖が誕生した地なのであれば、そんな怖がらずに降りて来られますよね。なんと言うか、、、一族発生の地、ルーツの地。これなら初めての地でも失敗しなさそうだし。。。的な神話的理由づけ。

てことで、1つ目。筑紫の・・檍原。まずチェック。

次!

②日向=日の出の方角に直接向いてるところ

「日向」は固有名詞として。つまり地名として使われてます。なので、

あえて「日向」という地名を選び、そこに象徴的な意味を込めた、と考えるのが○。

ちなみに、「日向」については、

- 「朝日の射す所」(日本古典文学大系頭注)

- 「朝日のさす東向き、の意か。」(新編日本古典文学全集頭注)

といった説明をされる事が多いのですが、、、

コレ、それっぽさはあるんだけど、何を根拠に「朝日の射す所」と言ってるのか不明確で。当サイトとしては、しっかりした文献根拠をもとに「日向」を解説。

それが、コチラ。

「景行天皇 十七年 三月条」の一節。「日向」の地名起源と位置付けられる内容が伝えられてます。

子湯県(現在の宮崎県児湯郡・西都市)に行き、丹裳小野(地名だが未詳)でしばらく滞在した。そのとき、東を望んで、左右のお付きの者に言った。「この国は真っ直ぐに日の出る方に向いている。」 それで、その国を「日向」という。

幸子湯県、遊于丹裳小野。時 東望之 謂左右曰 是国 也 直向於日出方。故 号其国 曰 日向也。 (『日本書紀』「景行天皇十七年三月条」より抜粋)

つまり、「日向」とは、「東望」して「直向 於日出 方」という場所ってこと。

日向=日の出る方角に直接向いてる

てのが原義であり、この、東に向いてる感、日の出方向に直接向いてる感が大事なんですね。

で、

なんで日向なの?

についても、コレが理由。日の出る方角に直接向いてるところだから、ってこと。他にそんなジャストフィットな場所がなかったんでしょう。ココしかない!

そうは言っても禊祓の場所ですから。今、まさに上りつつある日の出の方角に向かって禊をする、、、神聖な儀式を行う場所としてピッタリな地名選択です。

てことで、2つ目。筑紫の日向の・・・檍原。チェックです。

③小戸=水の流れが狭まったところ=浄化にちょうど良い水の流れがある

筑紫、日向、と地名が続いてきましたが、③「小戸」は地名に非ず。普通名詞で、意味は「狭まった水の出入口」のこと。

コレ、よく「河口付近」といった訳を当てられますが、実は、「小戸」単体では「河口付近」の意味にはなりません。

ポイントは、

水の流れと対応することで初めて(海へ流れ出る)河口付近という意味が出てくる

ってこと。水の流れ大事。

実際の用例として以下、小戸と瀬のコンビネーションをご紹介。『万葉集』から。

しらゆふなつみ山高み白木綿花に落ちたぎつ菜摘の川門見れど飽かぬかも(9・一七三六)

そほりゐ大瀧を過ぎて菜摘に傍居て清き川瀬を見るがさやけさ(9・一七三七)

あまのがはいづく天漢河門八十有り何にか君がみ船を吾が待ち居らむ(10・二〇八二)

秋風の吹きにし日より天漢瀬に出で立ちて待つと告げこそ(10・二〇八三)

と、いずれも、

「川門+瀬」、「河門+瀬」のセット表現になってます。

で、

今回の「小戸」も、この後で登場する「瀬」と「海」の水表現とセットで解釈されることで、ようやく「川が海に流れ込む河口付近の戸が小さいところ=狭まったところ」という意味になる。コレ、言葉の運用のお話。まずチェック。

で、

なんで「小戸」なの?

について。これはつまり、

ココでないと禊ができないから。

って事でチェック。程よい水の流れが必要で。

大戸=(河口付近の)大きく広がった所だと、水の流れが無いのと同じで、禊による穢れの除去ができない。それに対して、小戸であれば、ちょうど良い水の流れがある。どちらかというと、「水の流れ」を伝えるべく、あえて「小」という字を使ってる。てこと。

ちなみに、、

実際、伊奘諾尊が禊をするのが、瀬(川)と海の2箇所。

一覧整理すると以下。

| 便濯之於中瀬 | 淡水 流れ | 「上・中・下」(瀬) | 八十柾津日神、神直日神、大直日神 |

| 又沈濯於海底~又潜濯於潮中~又浮濯於潮上~ | 海水 深さ | 「底・中・上」(海) | 底津少童命 次底筒男命 中津少童命 次中筒男命 表津少童命 次表筒男命 |

と、

まー良くできてます。

- 瀬・・・淡水・・・流れ・・・上・中・下

- 海・・・海水・・・深さ・・・底・中・上

フレームをもとに設定されてる。

死の穢れを身に付着してしまったわけで、清浄の極みに到るには2段階ステップが必要だったんすね。

- 瀬の流れがある・・・汚穢除去→汚れの除去

- 海の深さがある・・・更清浄化→さらなる浄化

流れから深さへ。落としてから浄化。段階を追ってキレイになる私。伊奘諾尊、オッサンですが

そのための特別な場所が「小戸」。水の流れ、そして川(瀬)と海、しっかりチェックです。

と言うことで、筑紫の日向の禊に相応しい水の流れのある・・・・檍原。

次!

④橘=永遠に照り輝き続けるスーパー果実

「橘」は、そもそもはミカン。ここでは地名、固有名詞としてチェック。

まず、『万葉集』から「橘」が地名として使用されてる例をご紹介。

橘の嶋の宮には 飽かねかも 佐田の岡辺に 侍宿しに行く(No.179)

(橘の島の御殿では もの足りないと思うから 佐田の岡辺の御陵へも お仕えしに行くのでしょうか)

→草壁皇子への哀惜の情が尽きないことを詠む。「橘」は奈良県高市郡明日香村橘。現在は飛鳥川の西岸となってるのですが、当時は東岸。しかも鳥庄あたりまで広く含めたエリアだったようです。なので、

先ほどの「日向」と同様、まず伝えたいメッセージに相応しい地名選択、からの、象徴的な意味を込めるパターンとしてチェック。

次に、「橘」の象徴的な意味はコチラ。同じく『万葉集』から2首。

No.4063 常世物 この橘の いや照りに 吾大皇は 今も見るごと

→ 常世の国の物であるこの橘の ますます照り輝く姿のように 吾が大君は今も見る通りますます お栄くださいNo.4064 大皇は 常磐にまさむ 橘の 殿の橘 ひた照りにして

→ 大君は常磐のように不変でいらっしゃいますでしょう 橘家の御殿の橘の実も ひたすらに照り輝いているように

ということで。

そのオレンジ色の「実」は照り輝く太陽を、照り輝く象徴として運用されてるのが分かりますよね。さらに、付け加えると、「葉」は常緑=落ちない・枯れない=永遠・不死を表象。

なので、橘自体は、神話的には、永遠に照り輝き続けるスーパー果実として位置付けられてる。もとはと言えば、常世国の「非時香菓(ときじくのかくのみ)」

ということで、

なんで橘なの?

についても、橘には「永遠に照り輝き続ける~」といった意味が込められてるから!って事でチェック。

まとめると、、、

- 筑紫(国)=九州は、天祖誕生の地&天孫降臨の地

- 日向=日の出の方角に直接向いてるところ

- 小戸=水の流れが狭まったところ=浄化にちょうど良い水の流れがある

- 橘之=永遠に照り輝き続けるスーパー果実

といった修飾語、、、

からの、、

「檍原」!

つなげてみようか。

のちの天孫降臨の地になる筑紫国の、日の出の方角に直接向いている、ちょうど良い水の流れのある狭まった所の、永遠に輝き続ける、、、

「檍原」!

と、ようやっとココまで来た、、、涙

以上の、いろんなアレコレを含めた「筑紫日向小戸橘之檍原」の全体コンセプトは、

祭祀の場。聖地。

伊奘諾尊の禊祓スポットなので「祭祀」というキーワードはやっぱり外せない。

コレまでチェックしてきた通り、たくさんの修飾語も、「祭祀の場」的な要件である、

- 日の出の方角に直接向いてる事

- 常緑&万年木の生える「原」である事

- 浄化用の水(淡水、海水)と流れがある事

の3つに集約されるように設定されてる訳です。

そして、この聖地な感じを承けて、、、

檍原。からの、、、日本建国の地「橿原」へ繋げてる。ココ、激しく重要。

橿原=日本の建国の地。天皇として政治や祭祀を行う場所。ですから。

| 檍原 | 橿原 |

| 浄化祭祀 | 政治祭祀 |

| 天上支配する天照大神の生誕地 | 地上支配する天皇の誕生地 |

先ほどご紹介した日本最古の字書(漢和辞典)『新撰字鏡』。ここで、「橿、一名檍、万年木(橿は、檍の別名で、万年木である)」と記されてましたよね。

つまり、

檍原と橿原は、同じ植物=同じ意味をもとに、「祭祀」や「生誕の地」と言ったテーマが設定されてる、ってこと。

そこに込めている想い・願いは、

聖地としての永続性や魔除けパワー。

そして、

特に、「橿原」については、読み方は違えど同じ植物漢字を使用することで、

日本建国、天皇即位のルーツが「檍原」にあること、

それにより橿原における天皇即位の正統性や権威付けが強められることを狙ってる、

ってことで是非チェック。

檍原が橿原へ繋がる伏線として設定されてるんですね。

盛り込みすぎ。、、ま、結論はソコなんです。

まとめ

「筑紫日向小戸橘之檍原」

黄泉から帰還した伊奘諾尊が、

黄泉の穢れ汚れを落とすために禊祓をした地。

この禊を通じて、

日本神話のメインプレイヤーともいうべき、天照大神、月読尊、素戔嗚尊が誕生。

日本神話的には、この地は

祭祀の場。聖地。

として位置づけられており、

非常に重要な意味を持たせてます。

ですが、修飾語が多すぎて、よー分からんワードでもあって。

修飾語の多さ=盛り込みたい想いの強さ、

なんで、編纂チームの想いを受け止めつつ、要素分解して解釈していくのが〇。

ということで、

①~④の修飾語、そして最後の「檍原」。といった構図でチェック。

- 筑紫(国)=九州は、天祖誕生の地&天孫降臨の地

- 日向=日の出の方角に直接向いてるところ

- 小戸=水の流れが狭まったところ=浄化にちょうど良い水の流れがある

- 橘之=永遠に照り輝き続けるスーパー果実

ということで、

(のちの天孫降臨の地になる)筑紫国の、日の出の方角に直接向いている、ちょうど良い水の流れのある狭まった所の、永遠に輝き続ける「檍原」。

さらに、「檍原」自体にも、

- 檍は、弓に使われていた木。弓は軍事力の象徴である一方で、破魔矢・魔除けのように、邪や魔を撃退する(祓う)意味あり。つまり、黄泉の穢れを除去する(撃退する)禊祓いに相応しい場所としての意味を持たせてる。そのための檍。

- 檍は、万年木。万年=永遠性(永遠の命、不死にもつながる)の意味を持つ木。つまり、魔や邪を撃退するパワーの永続性、未来永劫この地は魔除けパワースポットである意。

- 原は、平らで広大な土地のこと。天子の住む宮都を造営できる広大な原っぱ。天武天皇即位の「飛鳥浄御原宮」、その後の「藤原宮」など、古代、原には宮を造営。「高天原」も同様の考え方。非常に尊い場所、それが原。

- 「檍原」は「橿原」に繋がる聖地である。天照大神誕生の地=檍原、神武天皇即位の地=橿原。つまり橿原での日本建国、天皇即位のルーツが「檍原」である。これにより、いよいよ天皇即位の正統性や権威付けが強められる。

ということもチェック。

全部まとめると

(のちの天孫降臨の地になる)筑紫国の、日の出の方角に直接向いている、ちょうど良い水の流れのある狭まった所の、永遠に輝き続ける「檍原」。邪や魔を撃退する(祓う)のに相応しい魔除けパワースポットとして永遠にあり続ける尊い原っぱ。そしてそれは後代、橿原へと引き継がれていく、、、

以上、マシマシ全部載せ丼の完成でした。

神話をもって旅に出よう!

日本神話のもう一つの楽しみ方。それが伝承地を巡る旅。今回ご紹介した神話にちなむスポットはコチラです!

●小戸神社 瀬=現在の大淀川に比定する説あり。小戸神社はその意味で、バッチリな場所にある神社。

場所:宮崎県宮崎市鶴島3-93

● 江田神社 伊邪那岐尊が黄泉の国から帰還し禊ぎをした場所とされる御池あり!

●小戸大神宮 一方で、福岡県に求める説もあったり。その代表格がコチラ。

神話ロマンを感じる旅へ!レッツゴー!

「筑紫日向小戸橘之檍原」が登場する日本神話解説はコチラ!必読です!

佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿

佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿

埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。

参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)

[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″]どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!

日本神話編纂の現場!奈良にカマン!

ワロタ

小戸(でかい漁場もあり、それが瀬ね)

阿波岐原

江田神社

うーん、禊を行った場所(祭祀場)についてその吉方角(キーワード:東(日の昇る方角))からして、現在の福岡の小戸のほうはありえないってことになるわな。

祭祀を執り行うにあたって重要になる吉方位が合致しない。むしろ、避けるべき西方位に向いて流れる河川などからしてありえないかと。

何より日が昇るのは水平線のかなたからではなく、山の山頂から差し込むかたちになることからして、祭祀場としては無理がある。

→卑弥呼やら倭王権発祥地を北九州を起源としたい連中、考古学者と称する朝鮮系の連中の捏造、こじつけってことがモロわかるかと。

=やまと王権、朝鮮人起源説を唱える愚か者の説かと。

また、茨城鹿島の1の鳥居から日本国内の主だった祭事場、霊場、神社神宮を結ぶレイライン(鹿島-霧島レイライン)に従う日の昇る方向からしても、みそぎを行ったのは、宮崎県のほうと考えられるなぁ。

何より「黄泉の国」=朝鮮半島とすると、わざわざ根拠地とする鹿児島霧島の地に戻る海路の途中で西側に航路を取り上陸、陸路根拠地に向かおうとするのか理解に苦しむ。

むしろ「黄泉の国」からの帰途、海路そのままに九州東側を廻り根拠地に向かうほうが安全だろうし、食糧確保も容易でなにより身体的に楽であろうと考える。

なにしろ、姶良カルデラが形成される以前から九州南部から四国沿岸にかけて海路・縄文人が上陸住み着いていたっていう証拠が遺っていることを考慮するとやはり宮崎の地で禊を行ったとみていいのではなかろうか。

(姶良カルデラ形成で九州南部の縄文人集落はその被害、降灰等の環境の激変で全滅、移動を余儀なくされている)

少なくとも日の昇る方向に拘る祭祀の場であることを考慮すると、九州西部に位置する福岡の小戸の方は不適格。捏造、こじつけでしょう。

筑紫を筑波山に置き換えると 湖から鹿嶋に至る物語がすべて成り立ちます 鹿嶋高天原や佐田の地名や銚子側の常世に橘等 筑波山頂に伊弉諾 伊邪那美命が奉られています 左側は日の出ずる所に天照大御神 右側は日の沈む所に月読みの尊

真ん中の鼻は素戔嗚尊を降臨が考えらますが…

場所を示す際に、広い範囲から狭く限定して行く日本の表記では、《筑紫》は古代の九州全体を指し、《日向》は児湯の景行天皇の逸話の通り今の宮崎県、《阿波岐原》《橘》《小戸》という地名はそのまま宮崎県内の現存する地名で、阿波岐原町産母、江田神社、禊池、小戸神社など、国産みと禊に関わる非常に古い場所が点在している。

福岡県よりも明らかに宮崎県に、古代神話に関わる地名、神社、遺物、伝説が数多残され、今も地元に息づいている。訪れれば解るが、神話の雰囲気、空気感がしっかり在るのが、宮崎県だ。